Depressionen am Arbeitsplatz

«Verharmlosen bringt nichts»

Sie trifft viele Berufstätige, ist schwer zu erkennen und zu behandeln: die Krankheit Depression. Dennoch stünden die Chancen gut, wieder gesund zu werden, sagt eine Ärztin. Und eine Betroffene erzählt, wie sie den Weg zurück ins Arbeitsleben geschafft hat.

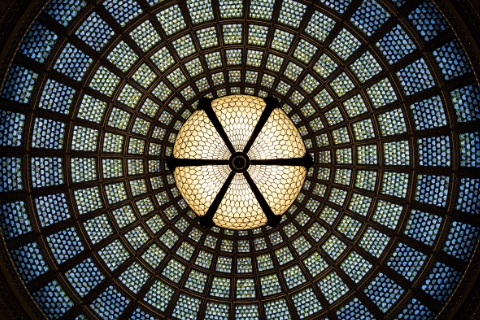

Bei einer Depression haben die Betroffenen über längere Mühe, im Alltag zu bestehen und soziale Kontakte zu pflegen.

Text SIDONA HÄMMIG, PAOLA PITTON

Die Krankheit kam schleichend. Unbemerkt. Bis plötzlich nichts mehr ging. «Ich sass im Büro, unfähig, etwas zu tun, und die Tränen liefen nur so herunter», erzählt Helen Oberer (Name geändert). Die Krankheit war eine Depression. Sie zu benennen, lernte die 60-Jährige in den vielen Monaten der therapeutischen Begleitung beim Psychiater. «Doch ich habe bis heute Mühe, es auszusprechen», räumt sie ein. Jetzt geht es Helen Oberer wieder gut, die Sozialarbeiterin arbeitet Teilzeit, hat vor einigen Monaten ihr Pensum sogar aufgestockt.

Dazwischen liegen eineinhalb dunkle Jahre – und trotzdem, Helen Oberer hatte Glück. Gemäss einer aktuellen repräsentativen Umfrage erkrankt in der Schweiz jeder siebte Berufstätige an Depressionen. «Aber nur die Hälfte der Depressionen wird richtig diagnostiziert», sagt die Professorin Undine Lang, Direktorin der Erwachsenenpsychiatrischen Universitätsklinik Basel.

Die Krankheit ist individuell unterschiedlich, erscheint in vielen Formen und ist daher oft schwer zu erkennen. Eine Depression unterscheidet sich von einer depressiven Verstimmung – einer vorübergehenden Verschlechterung der Stimmung, welche die meisten Menschen ein oder mehrere Male im Leben durchmachen. Bei einer Depression leiden die Betroffenen über längere Zeit an den Symptomen. Sie haben Mühe, im Alltag zu bestehen und soziale Kontakte zu pflegen. Arbeitsunfähigkeit kann eine Folge sein.

Doch nicht nur das Erkennen der Krankheit sei ein Problem, sagt Undine Lang: «Von den korrekt Diagnostizierten wird gerade mal jeder siebte Betroffene optimal behandelt. Zum Beispiel werden die Medikamente nicht ausreichend hoch dosiert, oder der Patient befolgt die ärztlichen Ratschläge nicht konsequent, weil er die Krankheit nicht wahrhaben will. So gibt es nur eine temporäre Besserung.»

Letzteres traf auch auf Helen Oberer zu. Dabei hätte sie durch ihre Arbeit sensibilisiert sein müssen. Vor zwei Jahren tritt die Sozialarbeiterin eine neue Stelle in der Funktion als Case- Managerin im Care-Management einer Behörde an. Hier ist sie für die erkrankten Mitarbeitenden zuständig. Häufig sind es an Erschöpfungsdepression Leidende, für die sie Anschlusslösungen suchen oder die sie umplatzieren soll. Auf der einen Seite sind die Bedürfnisse von Menschen mit einer langwierigen, schwer zu bestimmenden Krankheit, auf der anderen die Interessen des Betriebs, möglichst rasch wieder arbeitsfähige Mitarbeitende zu haben. An der Schnittstelle Helen Oberer. «Mich haben die verschiedenen Erwartungen aufgerieben», sagt sie. Den Druck verschärft die besondere Situation in der Abteilung, in der sie arbeitet. Diese ist aus einem Projekt hervorgegangen und befindet sich in der heiklen Konsolidierungsphase, die über Etablierung oder Auflösung entscheidet. Helen Oberers engagierte Vorgesetzte will die Erwartungen von aussen erfüllen und verlangt von ihren Unterstellten, rund um die Uhr erreichbar zu sein. Im neu zusammengestellten, interdisziplinären Team müssen 15 Personen ihre Position finden und behaupten.

Risikofaktoren

«Der Start bei der neuen Arbeit war ungünstig», resümiert Helen Oberer. Eine solche Konstellation kann Depressionen auslösen. «Die Krankheit hängt nicht nur mit dem Ausmass der Arbeit zusammen, sondern auch damit, ob jemand seine Arbeit gestalten und aktiv Entscheidungen treffen kann», erklärt Professorin Undine Lang. Zu den Risikofaktoren gehört, dass die Angestellten in einem eher autoritären Klima wenig Verantwortung übernehmen können und einen geringen Gestaltungsspielraum haben. Viele sind auch mit dem Pensum überfordert, da arbeitsfremde Aufgaben hinzukommen. Ärzte zum Beispiel müssen immer mehr administrative Tätigkeiten übernehmen. Das schafft Unzufriedenheit. Ineffiziente Arbeitsabläufe oder nicht gut funktionierende Teams lösen ebenfalls Stress aus. Nicht zuletzt spielt auch die Grösse des Unternehmens eine wichtige Rolle. «Je grösser eine Firma, desto schwieriger ist es, eine partizipative und familiäre Atmosphäre herzustellen, die ein Schutz gegen Depressionen ist.»

Die meisten depressiv kranken Personen haben bestimmte Charaktereigenschaften. Zwar ist für Experten nicht gesichert, ob diese Persönlichkeitsmerkmale eine Voraussetzung für die Entwicklung einer Depression sind, doch es gilt als naheliegend. Menschen, die idealistisch in einer neuen Stelle anfangen, sehr gewissenhaft sind und nicht delegieren können, sind besonders gefährdet. Kollegen wälzen zusätzlich Arbeit auf sie ab. So entsteht schnell eine enorme Arbeitsbelastung. «Diejenigen, die mit viel Elan und Freude starten, werden eher krank als jene, die sagen: Ich mache hier meinen Job, und nachher gehe ich nach Hause», sagt die Klinikdirektorin.

Helen Oberer engagiert sich bei ihrer neuen Stelle. Sie übernimmt spontan eine Vakanz und hat so während mehrerer Monate eine Doppelfunktion inne. Gegen das Diktat ihrer Vorgesetzten, ständig erreichbar zu sein, versucht sie sich zu wehren. «Diese Arbeitseinstellung fand ich nicht professionell.» Sie hat das Gefühl, sich erklären zu müssen und auf wenig Verständnis zu stossen.

Der häufigste Auslöser für eine Depression am Arbeitsplatz ist ein neuer Chef, der den Aufgabenbereich oder sogar das ganze Wertesystem ändert. Beim Angestellten entstehen Hilflosigkeit und das Gefühl, Entscheidungen nicht beeinflussen zu können. «Die Fähigkeit, Situationen neu bewerten und stetig sich verändernden Arbeitsbedingungen eine positive Seite abgewinnen zu können, stellt einen Schutz vor Depressionen dar. Eine weitere Ressource im Umgang mit Arbeitsplatzproblemen ist eine Standortermittlung und eventuell ein aktiver Wechsel der Arbeitsstelle oder eine Neuqualifizierung», so Undine Lang.

Gleichgültig statt engagiert

Trotz den Widrigkeiten geht es Helen Oberer ein Jahr lang gut, die Freude an der neuen Stelle beschwingt sie. Dann fordert die angesammelte Erschöpfung ihren Tribut. «Ich begann, Termine und Pendenzen hinauszuschieben.» Ihr Engagement weicht der Gleichgültigkeit. Nur der ausgeprägte Gerechtigkeitssinn habe sie ab und zu aus der Lethargie reissen können. Dann setzt sie sich für die erkrankten Mitarbeitenden ein. Längst ist sie selber krank, weiss es aber nicht. «Mein Lebenspartner fragte mich, was mit mir los sei. Zuhause mochte ich nichts tun, ausser mich schlafen legen. Dann grübelte ich, suchte nach Erklärungen – ich war doch bis dahin immer gesund gewesen.»

Helen Oberer weist typische Anzeichen für eine Depression auf. Betroffene ziehen sich laut Undine Lang zurück und haben weniger Interessen. Am Wochenende gehen sie nicht mehr weg und wollen nur noch ins Bett. Sie können sich nicht mehr freuen. Sie haben Schlafstörungen, etwa beim Einschlafen. Oder sie wachen schon um vier oder fünf Uhr auf mit negativen Gedanken. Sie grübeln darüber, was alles nicht gut läuft, über Schulden, eine schwierige Beziehung oder Mobbing am Arbeitsplatz. Die Gedanken kreisen zwanghaft.

Am Tag, als sie heulend im Büro sitzt, muss sich Helen Oberer eingestehen, dass sie nicht gesund ist. Sie ruft einen Psychiater an, den sie kennt. Dieser diagnostiziert eine Erschöpfungsdepression und schreibt sie krank. In den nächsten Wochen geht sie viel in der Natur spazieren – und erholt sich erstaunlich schnell. Nach nur einem Monat kehrt sie ins Unternehmen zurück, Teilzeit. Hier hat sich einiges verändert, ihre Vorgesetzte wurde aufgrund ihres Führungsstils freigestellt. Doch obwohl damit der direkte Druck von aussen weg ist, geht es Helen Oberer bei der Arbeit nicht besser. Die Erschöpfung meldet sich zurück. Die vom Arzt verschriebenen Medikamente hat sie abgesetzt. «Ich habe sie nur kurz genommen. Das entsprach mir nicht. Vielleicht war das ein Fehler.»

Vermeidungsverhalten

Depressionen können mit einer Psychotherapie behandelt werden. Dabei lernen die Patienten, ihre Gefühle wahrzunehmen und wie sie ihre Lebenssituation aktiv umgestalten können. Antidepressiva können Teil der Therapie sein. «Bei einer medikamentösen Therapie dauert eine Depression nur halb so lang wie ohne Medikamente», sagt Undine Lang. Im Schnitt sind Arbeitnehmer bei einer Depression 65 Tage lang krankgeschrieben. Eine stationäre Behandlung wird notwendig, wenn jemand Gedanken hat, sich das Leben zu nehmen. Oder Termine, auch diejenigen mit dem Psychiater, nicht mehr wahrnehmen kann.

Helen Oberer versucht, ihren Terminplan einzuhalten. Doch sie hat wieder häufig Kopfschmerzen und Schlafstörungen, und es braucht wenig, dass ihr die Tränen in die Augen schiessen. Die Erschöpfung schiebt sie auf das Alter, reduziert das Arbeitspensum auf 60 Prozent. «Ich hab es auf mich genommen, nicht auf die Krankheit. Ich dachte, das ist jetzt halt einfach so im Alter. Heute weiss ich, ich war nicht gesund.»

Sie entwickelt ein Vermeidungsverhalten. «Ich versuchte, Situationen auszuweichen, in denen ich zwischen den Erwartungen des Arbeitgebers und des Mitarbeitenden stand.» Bis wieder nichts mehr geht. Es ist ein Tag im Februar 2012, wieder sitzt Helen Oberer in ihrem Büro, soll an einer Sitzung teilnehmen. Sie ist dazu nicht in der Lage. Wieder der Anruf bei einem Psychiater. Wieder wird sie krankgeschrieben. Doch diesmal ist ihr klar: So schnell geht sie nicht mehr zurück. «Ich wusste, das ist der endgültige Bruch mit meiner bisherigen Arbeitsstelle.»

Sich ihre Krankheit einzugestehen, dauert länger. «Ich wollte es lange nicht wahrhaben. Erschöpfung ja, das ging noch. Depression, nein. Depression wird stigmatisiert.» Sie hat bei ihrer Arbeit als Case-Managerin häufig erlebt, dass sich erkrankte Mitarbeitende das Zeugnis nicht vom Psychiater, sondern vom Hausarzt schreiben lassen. Nicht ohne Grund. «Untersuchungen in der Schweiz haben gezeigt, dass Arbeitgeber wenig bereit sind, eine Person mit psychischen Erkrankungen einzustellen. Eher geben sie jemandem mit einer schweren körperlichen Erkrankung, wie etwa Multipler Sklerose oder auch Rheuma, Arbeit», sagt Undine Lang.

Depression als Chance

Bei allen negativen Konnotationen könne eine Depression aber auch eine positive Kehrtwende im Leben bedeuten. Sie ist eine Trauerreaktion, bei der man sich zurückzieht, in sich geht, nachdenkt und Energie sammelt für etwas Neues. Bei manchen reift dabei die Entscheidung, etwas zu ändern, zum Beispiel im Beruf. Ein Schritt nach vorne, der aus der Depression entstanden ist. «Manchmal kann eine Depression also auch eine Chance sein», sagt die Ärztin.

Auch führe eine Depression nicht typischerweise zum Verlust des Arbeitsplatzes. Vor der Erkrankung waren Betroffene meist sehr leistungsfähig. Nach einer Auszeit und Behandlung sind sie es wieder. Denn es sind oft sehr zuverlässige und gut integrierte Mitarbeitende. Die Heilungschancen sind sehr gut. «80 Prozent der Patienten geht es nach ein paar Wochen wieder gut, und sie haben wieder Elan.»

Helen Oberer brauchte länger. Insgesamt eineinhalb Jahre lang dauert die Therapie, am Anfang mit zwei intensiven Sitzungen pro Woche. Unterstützung erfährt sie von ihrem Lebenspartner. Aber auch die neue Chefin, die sie kaum kennt, bekräftigt immer wieder das Angebot, Helen Oberer solle nach der Genesung doch zur Firma zurückzukommen. «Das gab mir Sicherheit und war eine grosse Hilfe», sagt die 60-Jährige. Seit Mitte August arbeitet sie wieder Teilzeit. Allerdings an einer neuen Stelle. Sie ist zu ihrem ursprünglichen Beruf als Sozialarbeiterin zurückgekehrt, im Sozialdienst in einem Dorf.

Ihrem neuen Arbeitgeber gegenüber machte sie transparent, worum es bei ihrem längeren Arbeitsausfall ging. Dieser stellte sie ein, obwohl Helen Oberer zu Beginn nur zu 30 Prozent arbeitsfähig war. Seit Oktober arbeitet sie vier Tage die Woche. «Ich fühle mich bei meiner Arbeit wohl, die Zerrissenheit, die ich als Case-Managerin spürte, ist weg.»

Befürchtet sie, dass die Krankheit wieder kommen könnte? Helen Oberer zögert. «Es gab kein konkretes Ereignis, das die Depression auslöste. Das hatte etwas Heimtückisches, deshalb kann ich nicht die Hand ins Feuer legen, dass es nicht wieder passiert.» Aber im Unterschied zu vorher wisse sie heute, wo sie sich Hilfe holen könne. Sie sei zwar noch immer nicht so gut darin, sich abzugrenzen. Doch Helen Oberer hat ihre Haltung zur Arbeit geändert und hofft, gelassener durch die letzten paar Berufsjahre zu gehen. Und sie fügt an: «Es ist wichtig, die Dinge beim Namen zu nennen und sich nicht hinter vagen Begriffen zu verstecken. Sie zu verharmlosen, bringt nichts: Eine Depression ist eine Depression. Nur so kann man sie als Krankheit erkennen und behandeln.»